Бесплатный фрагмент - 80+. Как я (вы) жил

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Моя мать Савченко Федора (Феня) Федоровна родилась в 1913 году в селе Чернещина Сумской области. Отец семейства был хорошим плотником: он ставил деревянные избы, делал сани, телеги, колеса для них и, в общем, был всегда при деле и заработке. Если было много заказов, то отец нанимал работников. Семья жила зажиточно: у них были рабочие кони и пара на выезд. Когда пришли Советы, то в период раскулачивания и создания колхозов семью не тронули, так как сани, телеги и колеса к ним нужны были всем.

А вот в начале голодовки 31-32-х годов семья распалась. Отец тогда собрал всех (жена, четыре дочки и сын) и сказал:

— Идет большая беда, всем нам не прокормиться, а значит и не выжить. Надо уходить в другие места. Куда не знаю, но где-то нет такой беды. Катя с Павлом останутся с нами, куда им мыкаться с малыми детьми, Степанида с мужем сами решат, как быть, а остальные идите и ищите спасительные края, и да поможет вам бог или счастливый случай. Наверное, так тогда говорил их отец, судя по рассказам моей мамы.

И, как всегда, жаль, что уже после смерти близких осознаешь, что вовремя не поговорил, не спросил, как они жили раньше, когда меня не было или я был малым несмышленышем. А теперь уже ничего не восстановить из того прошлого. Так и я не спросил раньше маму, какими путями и как она попала в Москву (в то время на всех вокзалах были патрули), вернее в Подмосковье — в город Люблино.

В то время по всей стране шел процесс индустриализации и, несмотря на голод, во многих областях страны строились заводы, фабрики, и другие производственные объекты. В 1932 году в Люблино построили литейно-механический завод.

Феня с подружкой ходили по разным стройкам в Люблино и работали, где 2—3 дня, а где и неделю. На постоянную работу их не брали. Однажды на одной стройке прораб разговорился с ними:

— Так вы с Украины говорите! И как же вас, таких малолеток, сюда занесло? — спросил он.

— Ой, дяденька, так голод же у нас, пропадали мы там, а здесь хоть какая работа да найдется.

— Да какая работа! Вот приказ с сегодняшнего дня никого из приезжих не брать.

— Ой, дяденька, а как же нам быть, пропадем же, — запричитали девчонки и слезы в два ручья.

— Ладно, возьму грех на душу. Пишите заявления вчерашним числом, а начальнику скажу, что замотался на работе и забыл отдать, — сказал отзывчивый прораб. Мир был не без добрых людей. На них он и держится.

Так девчонки попали разнорабочими на постоянную работу на стройку. Было тогда Фене около двадцати лет. Тогда же она записалась в школу рабочей молодежи, так как в селе она посещала только курсы ликбеза (ликвидация безграмотности) и умела только читать и писать.

Через год она по объявлению записалась на курсы машинисток мостовых кранов. Феня прошла специальные тесты на соответствие требованиям к машинисткам, и ее зачислили на курсы, на которых в основном были девчонки и женщины разного возраста. Парней было раз-два и обчелся. Все объяснялось просто: женщины надежнее. Парень, он что — выпьет иногда или еще по какой причине потеряет форму.

А что такое разлив стали в мартеновском цехе: на стотонном мостовом кране из многотонного ковша с наклоном в изложницы надо лить сталь. Здесь цена ошибки машиниста очень высокая. Иногда за это отдавали под суд, как за вредительство.

Так Феня попала на работу в литейный цех машинисткой мостового крана. Проработала она ученицей на кране три месяца и вскоре самостоятельно без наставника провела разлив чугуна и получила разряд машинистки мостового крана. О таком успехе год назад она и мечтать не могла.

Очевидно, у Фени был талант к этой работе. Она работала надежно и уверенно. Несмотря на ее молодой возраст и малый рост, ее уважали. Рабочие в цехе внизу иногда спрашивали:

— А кто сейчас на кране?

— Хохлушка!

— А-а-а, тогда порядок! — говорили они.

За безаварийную работу ее часто поощряли направлением в дом стахановцев ***. А это комната на двоих, все убирает уборщица, завтрак и ужин в столовой за столом со скатертями, красивая посуда, еду разносят, а потом все убирают официантки.

И это после общежития на пять-шесть человек в комнате и рабочей столовой. Нет, в столовой кормили неплохо, но такого обращения и отношения к себе она раньше никогда не получала и после своего села от радости была на седьмом небе.

Как-то к отпуску летом ей дали бесплатную путевку в дом отдыха. Там она и встретила моего отца, тоже передовика производства. Он работал технологом на том же литейно-механическом заводе, как и Феня. Только она в литейке, а он в механическом.

*** Стахановское движение — массовое движение работников разных сфер производства (стахановцы), многократно превышавших установленные нормы за счет роста трудовой и исполнительской дисциплины, рационализации, улучшения технологий и производственных процессов.

Мой отец Ягольник Филипп Сергеевич родился в 1913 году в селе Чаплинка на Днепропетровщине, где и окончил школу — семилетку. Его отец, дед Сергей, раскошелился и купил сыну ботинки. Филипп получил отпускную справку в колхозе и пошел в город Днепропетровск.

Он шел босиком 40 км с ботинками на палке через плечо, так как они дорого стоили. Перед городом он помыл ноги и надел ботинки. Филипп год подрабатывал, где мог, а потом поступил в железнодорожный техникум. Там выдавали форму и стипендию, с подработками этого хватало на жизнь.

Дед Сергей был мудрым человеком и, глядя на проблемы с образованием колхозов вопреки пожеланиям селян, понимал возможные катаклизмы. Колхозы он не понимал и считал, что это убежище для лодырей и разгильдяев рано или поздно развалится.

Поэтому, когда Филипп сказал ему о намерении ехать в Москву, он отпустил его с сестрой Полиной. Так Филипп весной 1931 года попал в Москву, в Люблино на литейно-механический завод, где с 1932 года стал работать технологом, а Полина вскоре вышла замуж за местного парня.

С Феней Филипп познакомился в доме отдыха. После этого он встречался с ней около года, а потом они поженились. Когда у них родился сын, им как передовикам производства дали квартиру.

Своя квартира! Это был праздник души у Фени, которая рвалась домой в село, чтобы похвалиться таким успехом. А что? Вот как дочка в Москве живет! Но все это превратилось в приятные мечты — работы на заводе было много, и порой она так уставала, что еле живая приходила домой. Все-таки очень нервно-напряженная была такая работа для ее возраста.

Про свой ясельный период жизни я ничего не помню.

Поэтому и самое страшное событие — начало войны — я тоже не помню.

На это были уже мамины воспоминания.

ТАК НАЧИНАЛАСЬ ВОЙНА

МОЕЙ МАМЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Когда началась война, все думали, что она быстро закончится и, естественно, на территории врага. Мы тогда жили в Люблино (Москва). Мой муж работал в механическом цехе Люблинского литейно-механического завода, я на литейке, а сын ходил в садик. На заводе начали делать детали для секретного в то время реактивного миномёта «Катюша» и другие образцы вооружения.

Немцы вначале наступали, и все считали, что это эффект неожиданности нападения, что вот-вот все это пройдет, наши войска их остановят и погонят обратно.

Но это вот-вот не приходило, а в один из дней наш папа-муж пришел и сказал, что завод эвакуируют с оборудованием, специалистами и их семьями в далекий город Ташкент, в Узбекистан. Папа был специалистом: он работал технологом.

Мы долго думали, потому что не знали, что делать, так как я очень не хотела ехать в непонятный и далекий город Ташкент. Наконец, после размышлений и споров, наш папа сказал:

— А что, если вы поедете в село на Сумщину к бабушке и дедушке. Там вы отдохнете, Витя на свежем воздухе окрепнет, а осенью вернетесь в Москву. Думаю, что война к этому времени закончится.

Я обрадовалась, что нам не придется ехать в далекий Ташкент, что скоро я увижу своих родственников, и сразу начала собирать вещи в дорогу. Вот уже чемодан, большой узел и сумка готовы.

— Зачем ты набрала столько вещей? — спросил папа.

— Так ты же сам сказал — вернетесь осенью. А какая будет осень там и в Москве, ты знаешь? Нет! И вообще, ты помнишь, в каких я тряпках ходила, когда приехала в Москву? Так должна же я дома показать, как москвички одеваются.

— Ну, а как ты это все потащишь? Не забывай, что у тебя еще и Витенька есть.

— Ты что забыл, что я из села. Да я и не такие кутули таскала. Напугал! Смотри! — я связала чемодан и узел длинным полотенцем и вскинула себе на левое плечо. На правую руку посадила сына, а в левую — взяла сумку.

— Да не переживай ты. Витю я и за руку могу вести — он все время кричит «Я сам! Я сам!». Да и люди помогут. Сколько там ходить. В Москве ты нас посадишь, а в Харькове только перейти на сумской поезд и… мы дома.

На том и порешили. Через три дня у нас были билеты и проездные документы. Когда садились в вагон, я сказала мужу:

— Когда будешь ехать, возьми с собой раскладушку. Иди знай, как там на новом месте получится. Ты сейчас через день на заводе ночуешь, а там и вовсе трудней будет.

— Хорошо! Вы за меня не беспокойтесь. Лишь бы у вас все хорошо было.

К Харькову мы подъезжали утром. Многие здесь выходили и сидели с узлами и чемоданами, оживленно переговариваясь.

Вот замелькали пригороды, дома, и… мы уже едем по станции мимо вагонов разных поездов.

— Так, я тебя сейчас понесу на руках. Спасибо дяденьке скажи, он поможет вынести нашу сумку. А как выйдем, ты пойдешь сам. Только не вздумай руку вырывать. Видишь сколько народу, еще потеряешься, — проговаривала я сыну, а он на все послушно кивал головой и смотрел по сторонам. Он впервые был среди такой толпы и с интересом смотрел на всех, вслушиваясь в вагонный взрослый разговор.

И вот только мы начали идти по платформе, как раздалось из динамиков: «Внимание! Внимание! Воздушная тревога!». Кто-то крикнул: — Да это учебная тревога! Вот идиоты!

— И зачем с утра народ баламутить? — выкрикнул другой. Кто-то заматерился. Я взяла сына на руки. После второго напоминания «Внимание! Внимание! Воздушная тревога!» толпа вздрогнула, заколыхалась и кинулась вперед в сторону вокзала. Прижимая правой рукой к себе Витю, а в левой руке зажав ручку сумки, я побежала. Чемодан беспощадно бил меня по спине, и я еле успевала переставлять ноги, так как толпа неслась бурным потоком и, не дай бог, было оступиться. А из других вагонов люди в страхе почти запрыгивали в толпу, увеличивая беспорядок и панику.

Топот! Крики! Ругань! Плач!

И тут вдруг сверху посыпались бомбы. Они взрывались среди людей, среди вагонов — везде. Пулеметные очереди с самолетов разбрасывали, разрывали толпу на части. Толпа обезумела от страха, и все побежали кто куда, но ее путь был зажат вагонами с двух сторон. Впереди почти на всю платформу зияла дымящаяся воронка с разбросанными вокруг телами убитых и раненых.

Некоторые из них были просто разорваны взрывом на части и лежали в лужах крови. Подошедшие туда в ужасе останавливались, но напиравшая сзади толпа толкала их вперед, и они шли по лужам крови, переступая через убитых. Меня толкали, я тоже шла, скользила и боялась одного — упасть, так как понимала, что я уже не поднимусь — раздавят.

Из горящего рядом вагона раздавались крики. Было много раненых: одни кричали, умоляли, другие просто молча смотрели, угасающим взором. Но все бежали мимо, дальше, стараясь вырваться из этой смертельной давки. Вот вагоны слева кончились, и толпа разделилась: кто побежал в сторону вокзала, кто бежал прямо.

Меня с Витей толпа потащила прямо вдоль вагонов. Стало немного свободнее, уже никто не толкает и можно даже оглянуться. Я почувствовала, что не могу дальше идти и села на чемодан, а сына поставила рядом. Он молчит и только испуганно вертит головой. А я смотрю на чемодан, на узел, на сумку и удивляюсь тому, что не потеряла их в этой суете.

Но вот опять завыла сирена, и снова раздался голос из динамиков «Внимание! Воздушная тревога!». Я схватила чемодан с узлом, сумку, сына и бежать. Когда раздались первые взрывы бомб, я увидела, как впереди мужчина с ребенком залез под вагон и спрятался там за колесами.

Я, долго не раздумывая, кинула под ближайшие колеса вещи и полезла туда с Витей.

Только я уложила за колесами вещи, положила рядом сына, как почти возле нас раздался взрыв. Я закрыла собой Витю. Снова раздался взрыв. Осколки застучали по стенкам вагона, посыпались стекла, раздались крики, а я вдавливала сына в шпалы, как могла.

Где-то кричали раненые, что-то горело и взрывалось, а мы лежали, прижимаясь, друг к другу, и вытаращив глаза, вслушивались.

В головах у нас стоял чемодан. Ветром иногда заносило дым от горящего напротив вагона, и тогда я тряпкой закрывала лицо Вити. Взрывы и треск пулеметов то удалялись, то приближались, а мы лежали и ждали. Ведь должно же это когда-то кончиться? Было очень страшно. Господи! Неужели это конец! Я поняла, что это — война. Но почему такая? Почему у нас? Как хорошо, что с нами нет нашего папы.

Но вот вроде утихло, не слыхать взрывов, улетели гады. Я поднялась на одной руке и стала осматриваться. Мужчина с ребенком уже выбирался из-под нашего вагона. Слава богу, они живы, пора и нам вылезать. Я переложила вещи за рельс, и мы вылезли из-под вагона.

От горящего напротив вагона дышало жаром, а клубы дыма заволокли все вокруг и мешали дышать. Витя опять закашлялся. На платформе лежали раненые и убитые. Несколько человек пытались от горящего вагона оттащить раненых. У другого целого вагона две женщины на коленях стояли над убитым мужчиной и громко голосили. Отовсюду раздавались крики, плач.

Я схватила наши вещи, сына на руки и бегом из этого ада, обходя обломки вагонов, перешагивая через раненых и убитых. Я бежала и бежала, стараясь не замечать всего этого, и только смотрела вперед туда, где заканчивались вагоны. Там не должны бомбить, там не должны стрелять, там нечему гореть, думала я, и бежала в то спасительное пространство.

Вот уже и вагоны кончились, я еще немного пробежала и остановилась. Бросила на платформу вещи, опустила Витю с одеревеневшей руки и осмотрелась. Надо же, как мы далеко убежали. Было видно, как горит вокзал. Бомба попала в его левое крыло. В разных местах станции горели пассажирские и товарные вагоны, а на дальних путях горели и взрывались цистерны. По крикам пробегающих я поняла, что там были какие-то горючие материалы: бензин или керосин. Было видно, как маленькие паровозики растаскивали разбитые и сгоревшие вагоны, а санитары с носилками уносили раненых и убитых.

Я смотрела, смотрела на все это, а потом как накатило на меня что-то. Я села на чемодан и стала реветь и кричать, иногда поднимая руки кверху. Витя, глядя на меня, вцепился в платье руками и тоже стал реветь и кричать «Мама! Мама!». Мимо проходили, пробегали люди, глядя на нас, и исчезали. У них была своя беда и свое горе. Все спешили покинуть это страшное место. Но вот один мужчина остановился, послушал этот вой-крик, подошел к нам и, схватив меня за голову руками, начал трясти ее и кричать:

— Замолчи! Ты что с ребенком делаешь? Замолчи! — а потом два раза ударил меня по щекам.

Я вдруг замолчала, вытаращив глаза на незнакомого мужчину.

— Ты чего? Что тебе надо? — прокричала я. Затем посмотрела на сына, взяла его на руки и запричитала.

— Ой! Сыночку! Ой! Прости! Твоя мамка с ума сошла. Ты не плачь! Я сейчас успокоюсь, и мы уйдем отсюда.

Мужчина усмехнулся, махнул рукой и ушел, а я высморкала нос Вити, вытерла заплаканные щеки и прижала его к себе. Он уже почти успокоился и только изредка всхлипывал.

— Вот и хорошо. Вот сейчас мы и пойдем, — проговорила я, поправила волосы, вытерла глаза, и лицо платочком. Я посмотрела на платье. Ужас! Какое оно было грязное! Ладно. Живы и, слава Богу! А куда идти? Вокзал горит, там не до нас. Пойдем потихоньку дальше, там хоть бомбить не будут.

Но вот мимо нас прошипел, обдавая паром паровоз. Он тащил вереницу целых пассажирских вагонов, из открытых окон которых торчали стриженые солдатские головы. Повезло им как! Приехали после бомбежки.

— Девушка! Девушка! А куда вы едете? — выкрикнул белобрысый парень в военной форме. Я оглянулась, рядом никого и мне стало смешно за «девушку».

— Да, да! Куда? — кричал его сосед и улыбался. В соседних окнах тоже торчали веселые доброжелательные лица.

— Да туда же, куда и вы, — прокричала я.

— Так поехали с нами.

— А это куда? — показала я на Витю и вещи.

— Да у нас все поместится, — засмеялись в окне.

— Но мне надо в Сумы ехать.

— А мы через Сумы и едем.

— Правда?

— Правда! Правда! — закричали все из окна, и к нам потянулись руки.

В этот момент поезд дернулся, но еще не поехал. Не знаю, что на меня нашло, но я схватила вещи и отдала их в окно, затем сына под мышки — и он уже в вагоне.

В это время состав дернулся и начал медленно ехать. Я в ужасе! Сын там, вещи там, а я еще здесь топчусь. Какая же я дура! А вдруг Витя без меня уедет? Я побежала и протянула руки. Меня схватили и тоже затащили в вагон. Я ударилась обо что-то левым боком, пересчитав все ребра о подрамник окна.

— Ой! А туфли то слетели. Что я теперь босиком по шпалам буду бегать? — прокричала я. Поезд уже ехал быстрее. Из соседнего окна ребята кричали кому-то:

— Эй! Мужик! Да, ты! Видишь, там туфли лежат, закинь к нам.

— А на кой они вам нужны?

— Так ты ж видел, как к нам женщина в окно «заходила». Это ее туфли.

— На! Лови! — прокричал мужик и забросил туфли в окно. Через минуту ребята с хохотом надевали мне туфли на ноги, а я сидела, прижав Витю к себе, и радовалась. Успела! На меня смотрели десятки веселых глаз. Это были выпускники пехотного училища. Они ехали по назначению. Ехали на войну, которая должна скоро кончиться. Так они говорили и думали. А сын сидел и жевал сухарик.

— Ребята, а вы точно едете через Сумы? — спросила я.

— Точнее некуда. А вы правда попали под бомбежку? Страшно было? — спрашивали ребята.

— Ужас какой! Все горит, все взрывается, из самолетов пулеметы строчат. Столько людей поубивало, — проговорила я и расплакалась.

— Ладно, ладно! Отомстим мы за ваши слезы! Отбомбимся на их селах и городах! — говорили они наперебой.

— Так! А что тут делают гражданские? И ребенок чей? — сурово спросил подошедший начальник поезда. Ребята встали, виновато глядя на начальника.

— Да вот, гражданка заблудилась, а мы пытаемся выяснить, что к чему, — оправдывался белобрысый.

— Да видел я, как она заблудилась!

— У нее муж в Сумах служит, а затерялась она под бомбежкой при пересадке с московского поезда, — сказал парень, который туфли ловил.

— Это правда? К мужу едете? Вы из Москвы? — спросил начальник поезда

— Да, правда. Мы из Москвы, — сказала я и, чувствуя, что сейчас пропаду, завравшись, зарыдала. А Витя посмотрел на меня и тоже как заревет.

— Ну, ну, не плакать! Но чтоб в Сумах вышли. И чаю им дайте! — сказал начальник и, в сердцах махнув рукой, пошел дальше по вагону.

Тут ребята совсем оживились. Кто-то принес кипятку, кто-то открывал консервы, Сын уже жевал что-то и улыбался. От этой суеты и еды меня так разморило, что я не заметила, как заснула. А рядом, прижавшись ко мне, мирно сопел Витя, сжимая в руке сухарик.

Почти в сумерках поезд прибыл в Сумы. После короткой остановки он поехал, а из окон торчали знакомые лица и выкрикивали нам разные пожелания. Мы тоже им кричали, желая победы и вернуться живыми домой.

В здании вокзала нас остановил патруль и проверил документы.

— Куда? В Чернещину? Так вы туда не доберетесь. Поздно уже. Так как у вас маленький ребенок, вы переночуйте в том зале, но только обязательно отметьтесь у дежурного.

— Я не маленький! Я больсой! — подал Витька голос.

— Да, правда, он большой, — поддержала я его, — он практически не плакал все это время, за исключением, когда я в истерику падала.

— Конечно, большой, раз выбрался живым из-под такой бомбежки, — улыбаясь, сказал сержант.

— Молодец! Настоящий защитник! Отдыхайте! Вы заслужили! — и, дружески помахав нам рукой, ушел.

Дежурный показал нам на кровать. Витя сразу уснул, а я стала укладывать свои кутули. Чувствую, сумка стала тяжелее. Заглянула в нее, а там четыре банки тушенки и несколько пачек сухарей. И когда эта пехота умудрилась положить. Спасибо, ребята. Оставайтесь живыми и веселыми. А через минуту и я спала мертвым сном.

Утром мы уже собрались уходить, когда дежурный нам сказал:

— Вы оставьте вещи в камере хранения, а сами налегке идите на базар. Там и найдете подводы на ваше село.

Мы так и сделали и уже в полдень ехали на телеге домой. Витя с интересом смотрел, как бегут лошадки, а я рассказывала вознице про Москву. В основном отвечала на вопросы: А правда, что…

А вот и село наше показалось. Там нас никто не ждал и поэтому наш приезд был как гром среди ясного неба. Нас встретили радушно. с С тех пор, как я десять лет назад сбежала из села в Москву, обо мне ничего не знали. Дед Павло и баба Катя почти не изменились, а вот Маруся и Сашко здорово подросли. Маруся просто уже готовая невеста.

Раздала я всем подарки, а на следующий день пошла по бывшим подружкам. Вырядилась я так, что меня не только здесь, но и в Харькове не узнали бы. Это я шучу.

Ну, конечно, «Ах!» да «Ох! Так «повыпендривалась» я дня два, а там уже и за работу. Лето кончается: в огороде что-то убрать надо, да и за скотиной присматривать. В общем, закрутилась я в привычном деревенском быту. А Витя быстро со всеми подружился и бегал с ребятней целыми днями. Ему не привыкать: он же был садиковый!

А баба Катя и дед Павло как будто чуяли беду и готовили огородные запасы на зиму, что-то закапывали в саду. Так в сельской суете прошел август и сентябрь.

В начале октября немцы вошли в Сумы, а через неделю уже были у нас. Я окончательно поняла, что в Москву мне не попасть и надо теперь только выжить и Витю сохранить.

К нам на постой пришел немецкий офицер. Зашел он в избу, а там запах дедова самосада. Немец поморщился, сказал что-то сопровождающим, те засмеялись, и они ушли. Не понравилось им у нас, а наши соседи им приглянулись.

Так до конца оккупации у них немцы и селились. А к нам даже не заходили. Как предупреждал их кто-то. Нам на радость!

Ох, война, война! И как там наш папка в Ташкенте?

Туда уж точно немцы не дойдут.

Тогда я и услышала от Кати, что и с кем за это время произошло в тех тридцатых годах:

«С родителями остались только я с Павлом и детьми, а остальные кто куда. Марусе тогда исполнилось восемь лет, а Саше было около трех. Куда нам бежать?

Вначале еще было терпимо. А потом мы еле пережили те два страшных и голодных года. Но родителей мы не уберегли. Они умерли от голода и болезней, их похоронили в конце нашего сада. Так тогда многие поступали в селе. Люди семьями умирали. Страшное было время.

Вот только радость одна у нас и осталась — Маруся и Саша. Это чудо, что они живы, ради них мы с Павлушей и выжили.

Если б ты, Феня, знала, как я рада, что ты уцелела и появилась в таком виде, да еще с сыном. Ведь тебе только восемнадцать тогда было, и я за тебя больше всех боялась и молилась.

Уцелела еще Мотя, она очутилась в Тульской области и там вышла замуж. И сестра Степанида выжила. А Николай пропал неизвестно где».

КИНДЕР СЮРПРИЗ

2008 — ой год. Украина.

В хирургически-онкологическом отделении завтрак был в 8 часов утра. Женщины в домашних халатах и мужчины в тренировочных костюмах, дистанцируясь друг от друга, слегка согнувшись, поддерживая рукой болезненные места, с унылым спокойствием стояли в очереди с мисками и кружками в руках.

Никто не спешил и поэтому перемещались к окошку выдачи мелкими шаркающими шагами. Были и другие — это те, которые помоложе или которых еще не касался скальпель хирурга. Они держались более живо и уверенно.

Когда подошла моя очередь, я подставил свою тарелку и мне бросили туда два черпака овсяной каши. Налив в кружку чай из чайника, я стал отходить и краем глаза увидел, что стоявшему за мной больному бросили на кашу еще кусочек сливочного масла.

«Наверное, я слишком быстро отошел и в мою миску промахнулись маслом», — подумал я и вернулся к окошку раздачи.

— Да нет, я про вас не забыла, просто масло выдают инвалидам или участникам войны, — ответила мне женщина на мой вопрос «а почему».

Сел я за стол и смотрю в свою тарелку с отливающей легкой синевой «молочной кашей». Десять граммов масла, а как велика им цена! Этой ценой отмечена судьба тех, кто дожил от той войны до сегодняшнего дня. От войны, которая прогремела более 60-ти лет тому назад.

— Эх! Вы! Участники войны! — вздохнул я.

И вдруг всколыхнулось что-то во мне и вспомнилось…

Была осень 1942 года. Тогда мы жили в оккупации в селе на Сумщине. Ранняя осень с дождями превратила все вокруг в непролазную грязь и мне мама сказала, чтоб на улицу я не высовывался. Пошел я как-то раз и завяз по колено в своих бурках с галошами. Хорошо, что проходил мимо соседский дядя Леша, так он вытащил меня из грязи и принес домой.

— А бурки где? — спросила мать, глядя на мои босые ноги. Пришлось дяде Леше идти на улицу и выуживать из грязи мои бурки.

— Еще раз потеряешь бурки, — пригрозила мать, — до весны просидишь на печке!

С тоской я смотрел в окно, как хлюпает дождь по лужам и как месят грязь проезжающие иногда по улице машины. Интересно было смотреть, когда застрянет какая-нибудь машина и вжикает, и дергается туда-сюда. Но это было редко.

Колея была накатанная. А была она глубокая, местами выше колен и даже глубже, но я такие места обходил.

Но вот, кажется, и дождь перестал, и вроде бы просохло. Решил я к Петренкам сбегать. Ненадолго. Они через дорогу жили. А как мне обрадуются Колька и Варька!

И пока моя мать с бабой Катей и ее старшей дочерью Марией перебирали пшено, которое они недавно выменяли в соседнем селе на мамины «тряпки», я потихонечку влез в бурки и вышел из хаты.

Постоял, послушал — никто не зовет, вышел на улицу и прямиком через дорогу. Это мне из окна показалось, что грязь подсохла. Она оказалась такая липкая, и я проваливался иногда так глубоко, что с трудом ноги вытаскивал. А вот и первая колея. Влез я в нее, а она мне до колен. И, так как мне было уже почти четыре года, то я не испугался, а задумался:

«А не повернуть ли мне назад по своим следам?» — но потом решил:

«Почти половину прошел, а вдруг Колька или Варька в окно увидят,» — тогда я уверенно пошел ко второй колее. Вступил в нее одной ногой, потом второй, и вдруг чувствую, нога поднимается, а бурка нет. Ни на той ноге, ни на другой.

Я стал дергаться, раскачиваться и, в конце концов, потеряв равновесие, упал руками в грязь. Еле поднялся. Руки в грязи, сам весь в грязи и ни шагу ни туда, ни сюда. И тут я услышал сзади шум. Оглянулся и увидел, что по дороге едут машины.

Я опять задергался ногами, но грязь держала меня крепко. Я снова упал, поднялся и, глядя на приближающиеся машины, заревел от страха.

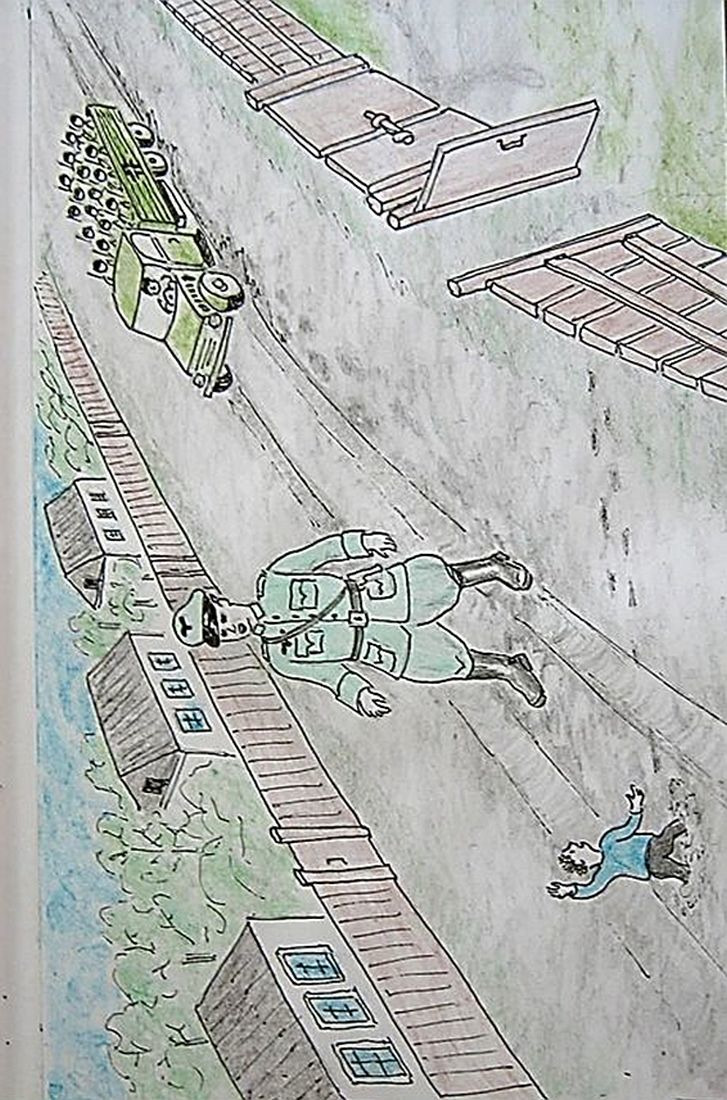

А машины остановились, из первой вышел немецкий офицер, и соскочило еще несколько солдат. Показывая на меня пальцами, они хохотали и шли ко мне. Первым шел офицер. Он улыбался и что-то говорил. Я видел, как на меня надвигается огромная фигура немца, и заревел еще сильнее.

А он нагнулся, взял меня за шкирку и, вытащив из грязи, понес к нашему дому. Мои бурки остались на дороге и я, болтая босыми ногами, закричал, показывая руками на них.

Я помнил, что мне грозило от матери за их потерю. Офицер, что-то прокричал, и кто-то из солдат, забежав вперед, сфотографировал нас всех на фоне машин, а затем, смеясь, достал из грязи мои бурки и отдал офицеру. Он брезгливо взял их левой рукой и вошел во двор.

На крыльце, испуганно прижимаясь друг к другу, стояли моя мать, баба Катя и Мария. Немец что-то сердито и громко говорил, показывая то на меня, то на них, то на дорогу. Кроме слов «киндер, нихт, матка, яволь, ферштейн» никто ничего не понимал, и от этого всем было еще страшней.

Мать моя несколько раз пыталась кинуться ко мне, но хлесткое «хальт» останавливало ее, и она только испуганно смотрела на меня широко раскрытыми глазами. Я перестал реветь и водил глазами по перепуганным лицам.

Потом немец со словами «киндер, матка, нихт, ферштейн» опустил меня ногами в бурки и отпустил. Я сразу побежал на крыльцо и спрятался за всеми нашими. Немец еще что-то сказал, смеясь, солдаты загоготали, и они ушли. И пока не заурчали машины и не уехали с нашей улицы, все окаменело стояли на крыльце.

Затем мать схватила меня и зажав меж колен, начала шлепать руками по попе. Я заорал. Баба Катя вырвала меня из ее рук и со словами:

— Ты что? Совсем рехнулась? — ушла со мной в другую комнату. А мать рухнула пол и, уткнувшись в кровать, громко заголосила.

— Ничего, ничего поплачь, поплачь, не молчи, — говорила баба Катя, а я только глядел на них и испуганно всхлипывал. И чего это мать ревет? Ведь немцы уже уехали.

Прошло много лет. И сейчас вспоминая это, я подумал: «Ладно, напугались мы все тогда здорово, да и мне перепало. Но ведь задержал я тогда колонну немцев почти на полчаса.

А вдруг в это время где-то шел бой, и немцам нужна была помощь. На войне иногда минуты решают исход боя, а тут они опоздали на полчаса. Так кто ж я тогда? Дитя войны или ее участник! А? То-то! Если бы они здесь об этом случае знали, точно положили бы мне масло в кашу!

Десять граммов!»

РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ

Было лето 1943 года. В нашем саду росли яблоки, груши и разные ягоды, ну все, как у всех. Правда, у соседей наших одна яблоня была с какой-то особенной кислинкой. Таких яблок у нас не было, и я иногда лазил в их сад. Но с тех пор, как у них поселился немецкий офицер, лазить стало опасней.

А на улице ребята иногда хвалились, как они рвали яблоки в разных садах, и рассказывали, где крупнее, а где вкуснее. Я им рассказал про наш соседский сад и вкусные яблоки, но они побоялись залезать туда, так как там жил немецкий офицер. Тогда я решил этими яблоками их угостить. А чего мне бояться? Не будут тогда малявкой обзывать.

Я решил забраться в соседский сад поближе к сумеркам, когда все уже в хате и редко кто куда выходит. А отделял их сад от нашего только тын. Тын — это забор из кольев, переплетенных ветками лозы. Через такой забор очень удобно перелезать.

И вот я уже в саду. Пригнулся, прислушался и осторожно, как партизан, где ползком, а где вперебежку добрался до своей яблони. Набрал яблок в карманы и за пазуху, затем присел и прислушался. Никого. Только птица какая-то прилетела и зашелестела листьями, а потом все стихло. Я прокрался обратной дорогой и залез на тын. Посмотрел по сторонам и спрыгнул вниз.

То, что лямка штанов за кол перехлестнулась, я не заметил. А мне мамка штаны недавно сшила с лямкой наискось через плечо, на двух железных солдатских пуговицах. И повис я на этой лямке вниз головой.

Яблоки из-за пазухи почти все высыпались. Да ладно, потом соберу.

Хорошо, что был тын, а не дощатый забор, и стал я руками перебирать ветки лозы и понемногу подниматься.

Поднялся немного вверх. Одной рукой держусь за тын, а второй пытаюсь снять лямку с кола. И почти снял, но вдруг сорвался и опять завис. Тогда я снова стал перебирать руками и подниматься вдоль тына. Долез до верха, ногами уцепился за тын с другой стороны кола, взялся за лямку и стал ее поднимать вверх.

Но она не поднималась, так как после моих падений защемилась между колом и тыном. Я согнулся, приблизился к колу, с силой дернул за лямку и снова сорвался и повис.

Вдруг слышу, вроде, ветка в саду хрустнула, как будто кто-то идет. Я замер и стал всматриваться в щели между ветками тына, и вдруг увидел, что в мою сторону тихо крадется немец с пистолетом наизготовку.

И когда он в сад зашел? Я и не слышал! Вот зараза! Я замер и даже перестал дрыгать ногами, которые торчали над тыном, и вдруг как чихну! Я перепугался и заплакал: вдруг немец пальнет в меня из пистолета?

Когда слышу: — О, майн гот! Киндер! Нарр! — и еще что-то по-немецки. Немец подошел, взял меня за ноги и снял с кола. Затем, то смеясь, то ругаясь, перешагнул через тын и понес к нашему дому. Я от страха только вжал голову в плечи и молчал. Немец зашел на крыльцо, ногой открыл дверь и зашел в хату.

При виде немца с пистолетом в одной руке и моими точащими вверх ногами в другой, баба Катя уронила чугунок на пол, моя мать кинулась ко мне, а потом, встретившись с взглядом офицера, отскочила и прижалась к печке.

Марийка же ухватилась руками за нижнюю челюсть и выпучив глаза, глядела на меня. А немец кричал на всех и в промежутке между выкриками «Русиш швайн», «Барбар», «Нидрих раса» и другими немецкими словами. Потом он засунул пистолет в кобуру, поставил меня на ноги и высыпал все яблоки, какие были у меня, на пол.

Все молчали, и я тоже, но чувствовал, что мои глаза вот-вот лопнут от страха. Я ничего не понимал, что он кричал, но четко представлял, что теперь мне здорово попадет.

Покричав еще немного, показывая указательным пальцем то на меня, то на остальных, со словами «Диб раса» немец раздавил все яблоки на полу сапогами и ушел из хаты. И пока в хате стояла мертвая тишина, я попытался быстро спрятаться за печку.

Со словами:

— Господи, та за шо ж мэни отакое наказание? — мать выхватила меня из-за печки и, продолжая кричать:

— Да шоб ты подавывся отымы яблукамы! И в кого ж ты тилькы народывся? — начала шлепать меня по попе.

Я орал, уворачивался и подставлял руки под удары. Но все равно попадало мне чаще, чем я бы хотел. В конце концов, баба Катя не выдержала моего крика и вырвала меня из ее рук. Я ревел от боли и обиды, а баба Катя гладила меня по голове и приговаривала:

— Господи, та шо ж ты з намы робышь, Витенька! Та так колы-нэбудь пэрэстрыляе нас из-за тэбэ якый-нэбудь нимэць. И колы ты тилькы поумнеешь?

После, когда все поутихло, я спросил:

— А с чого так нимэц разорявся в хате?

— Так вин же учыв нас, шо не можна чужэ брать, не можна до сусида лазыть. Вони дужэ сердяться, якщо хтось чужое визьмэ. Воны й убыть можуть!

— Шо? Из-за отых дэсяты яблук отак кричать! Та у нас в саду такых яблук хоть видрамы збырай — самы збырать нэ поспиваем!

Тут подошла моя мать и тоже давай меня молча гладить.

Вот так всегда: отлупцует, а потим гладыть. Тут я осмелел и говорю ей:

— А я ж тоби казав, не прышывай вторую пуговыцю, не прышывай! С одной точно бы лямка сорвалась! И ничого б не було! А ты прышыла!

Посмотрела на меня баба Катя с тоской и тихо сказала:

— Витя, ну скилькы разив я тоби казала, шоб ты не лазыв до суседей? Ты чого нас позорышь? Не то шо людям, нимцю стыдно у глаза глянуть! Ну, як мы завтра понесем им стираное белье?

— Так мы ж отдаем белье не офицеру, а его денщику. А вин ничого не знае! — сказал я.

Дело было в том, что денщик нам часто приносил белье в стирку, и со словами «матка шнель, шнель, мить» уходил. А мы же должны были на следующий день принести все это постиранное и выглаженное.

И почему-то никто это белье не хотел нести. Мать часто отказывалась, Марийку не пускала баба Катя, и тогда оставалось только мне с ней идти.

Так было и на следующее утро. Когда мы с бабой Катей пришли, я прокричал как всегда:

— Гутен морген, Фриц!

На что Фриц каждый раз сердился и отвечал:

— Гутен морген! Я не есть Фриц, я есть Курт! — и я сразу получил подзатыльник от бабы Кати со словами «та угомонысь ты, ирод!»

Фриц, то есть Курт пересчитал белье и со словами «Гут! Зер гут!» унес его, а потом вынес полбуханки черного хлеба, а мне дал кусочек сахара.

— Вот жлоб! Прошлый раз буханку дал, а сейчас половину! Украл, наверное, нашу половину, — сказал я ему с улыбкой и положил сахар за щеку.

Курт улыбнулся и подтолкнул меня к двери.

Идем мы обратно домой, а баба Катя опять мне выговаривать стала за неправильный разговор с Куртом.

Тогда я запел песенку, которую она не любила:

Синенький скромный платочек,

Дал мине Фриц постирать.

А за этот платочек — хлеба кусочек

И котелок облизать.

Тут я снова получил подзатыльник и уже молча, мы пошли к своей хате.

ПАРТИЗАН

Шел я как-то мимо соседской хаты, в которой немецкий офицер поселился. В это время из нее вышел денщик Курт. Он слегка потянулся, зевнул и сел на крыльцо. Увидев меня, он сказал что-то и поманил к себе пальцем. Я подошел, а он, все так же улыбаясь, начал что-то мне говорить. Ну, наверное, поговорить ему хотелось или просто меня воспитывал. Я кивал ему головой, иногда улыбался. Выговорившись, он достал из кармана кусочек сахара, дал мне его и, слегка потрепав рукой мои волосы, подтолкнул в сторону нашего дома. Затем встал и пошел в хату.

Иду я, удивленно пожимаю плечами, и вдруг вижу, на колке висит солдатская фляга. Остановился я, взял в руки и рассматриваю ее. Вот это вещь! Оглянулся — никого нет. Так с флягой и пошел к себе во двор.

Я сразу решил отнести флягу в сарай, в свое хранилище, где уже лежали две каски, разные патроны и капсюли, противогаз и ржавый ствол винтовки без приклада. Все это я насобирал с ребятами, когда лазил вместе с ними по оставленным окопам и разбитым блиндажам.

Не успел я дойти до сарая, как слышу, кто-то топает сапогами и по-немецки ругается. Со словами «Русиш швайн, Барбар» и другими ко мне приближался немецкий денщик Курт.

Он подскочил ко мне и, что-то зло выкрикивая, выхватил одной рукой из моих рук флягу, а другой ухватил за ухо. Так он протащил меня к крыльцу, куда уже выскочила баба Катя с Марийкой, что-то крикнул, подтолкнул меня к ним и, продолжая кричать, ушел со двора. В наступившей тишине были слышны только мои всхлипы.

— Господи! Та шо ж ты наробыв ище? — проговорила баба Катя, приближаясь ко мне. Я снова схватился за ухо и немного отошел.

— Шо то за фляга була у Курта? Чого вин так репетував? Ты шо, флягу украв?

— Та не. Я шов, шов. Дывлюсь фляга высыть на колку. Никого не було, я й взяв.

— Та скилькы ж тоби казать, шоб ты чужого не брав!

И только она хотела меня ухватить за другое ухо, как во двор вошел офицер и Курт с флягой в руке. Офицер подошел, взял меня за руку и, показывая на флягу, что-то долго мне говорил. И хотя кроме слов «Нихт, Найн, Русиш швайн, Барбар» я ничего не знал, я понимал, что меня воспитывают, но только по-немецки.

Главное, что уши не крутили и по заднице не шлепали. Мне мамка тоже иногда долго говорит. Я понимающе кивал головой и на всякий случай всхлипывал. Наконец немец кончил говорить, выпрямился и с улыбкой, проговаривая «Гут! Гут!», повел меня к сараю. Никто ничего не понимал даже тогда, когда он стал рассматривать старый проржавевший замок, висевший возле двери на гвозде.

Он позвал Катю и спросил, где ключ от замка. Как она его поняла, не знаю, но она быстро сходила в хату и принесла ключ.

Со словами «Гут! Гут» офицер показал на часы и, добавив «зафтра», затолкал меня в сарай и закрыл на ключ. Я слышал, как голосила Катя, проговаривая «та як же там дытына будэ ночувать», и начал рассматривать давно мне знакомый сарай.

Сквозь щели в досках двери, в крыше и в других местах проникал свет, и в сарае было почти светло.

«Подумаешь, закрыли! Ну, й шо!» — подумал я и полез в свой угол, где лежали мои сокровища. Я надел на себя противогаз, а сверху каску и решил так всех напугать, когда меня откроют.

Через час мне стало скучно так сидеть перед дверью, и я снял с себя сначала каску, походил немного снял и противогаз. А главное, я только сейчас начал понимать, вспоминая все Катины крики во дворе, что выпустит меня немец только завтра. Ведь ключ то он забрал. Это я точно в щель видел.

Я обошел все углы и обшарил все стены. Нигде не было даже намека на лазейку. Тогда я полез наверх. Там в одном месте на балки были набиты перекладины. Это был насест для курей. Насест- то был, а курей давно немцы съели. Через крышу лезть я не решился, так как баба Катя давно говорила, что ее надо починить и она еле дышит. Поэтому, если я ее разорю, когда полезу, мне попадет больше, чем от десяти Куртов.

Время шло, а я все еще никак не находил места, где вылезать. Уже сереть начало. Я залез на верхние балки и стал разглядывать все сверху. Вон внизу отгороженный угол для поросенка. Его тоже Курты с Фрицами съели.

А у поросенка пол был «дощаный». Вон одна доска просела и посередине ее трещина. И тянется доска аж до двери. О! А внизу дырка светится. Ее специально сделали, чтоб куры через нее проходили со двора или во двор. Проверил дырку — рука в нее пролезает, а голова — нет. И вроде куры раньше большие были, а дыра почему-то маленькая. И как они пролазили?

А так как они часто лазали туда — сюда, то в земле образовалась выемка. Стал ее разгребать, а там пыли и мусора не на один совок хватит. Выгреб я этот мусор руками — ямка стала глубже, и дыра как будто увеличилась.

В сарае нашел острую палку и начал ковырять ею землю. Наковыряю — выгребу, наковыряю — выгребу, и так много раз. Примерился — голова стала пролезать. Только дальше никак. Край ямки мешал. Я и не заметил, что в сарае совсем стало темно, сел передохнуть и осмотрелся.

Чернильной темнотой смотрели на меня стены сарая, а наверху и в углах что-то шуршало. «Наверное, мыши», — успокаивал себя, отгоняя страх. Я чувствовал, что глаза мои от напряжения просто вылезают из орбит, чтобы что-то увидеть в этом мраке.

Кроме дыры, сереющей в этой темноте, я ничего не видел. И мне казалось, что там, в темноте, кто-то есть. И чтобы отогнать эти страхи я снова и снова кидался к спасительной дыре и лихорадочно ковырял и ковырял землю палкой.

Я рыл теперь в основном в длину. С моей стороны и, сколько доставал, со стороны двора. Наковыряю — выгребу, наковыряю — выгребу. Вскоре получился как бы маленький окопчик. Лег я в него на спину и пролез сначала руками и головой, а затем, качая из стороны в сторону попой и упираясь локтями о край ямы, вылез весь во двор.

«Ура! Я на свободе!» — прокричал я мысленно, чтоб не разбудить кого-нибудь. Затем за сараем в крапиве спрятал мою спасительницу палку, засыпал почти наполовину лаз землей, свежую землю присыпал пылью и пошел к окошку, где спала баба Катя. Я тихонько постучал. Она испуганно глянула, зажала рот руками и быстро побежала открывать дверь.

— Витька, хто ж тэбэ выпустыв? — спросила она.

— Та я сам выйшов!

— Та там же замок!

— Ну й шо!

— Як шо?

— Та ты шо, та шо? Ты шо не радиешь мэни?

— Ой, шо ж тэпэр будэ? Шо ж нам тэпэр нимець скажэ?

— Баба Катя, та я спать хочу, а ты мэни шо, та шо!

— Так ты хоть умыйся! Ты ж там як свыня вымазався!

— Так мэни шо? Похрюкать!

— От, я тоби зараз як хрюкну! Йды вжэ!

На другое утро меня стали расспрашивать, что да как. И что делать дальше. Ключа второго не нашли, чтоб меня в сарай снова посадить и закрыть. Лезть через лаз обратно Катя не пустила. Стали ждать.

В положенное время немцы пришли с ключом от сарая и с удивлением посмотрели на меня. Курт стал сразу орать. А офицер остановил его, подошел к двери и долго рассматривал лаз, покачивая головой.

При свете дня следы моего побега хорошо просматривались. Затем он бросил ключ на землю, повернулся и пошел. Было так тихо, что было слышно, как мимо бабочка пролетела. Проходя мимо нас, офицер, на миг задержав шаг, глянул на меня, выкрикнул «партизанен» и ушел.

И хоть меня почти сразу же выпороли за эту флягу и сказали, чтоб из хаты ни на шагу ногой, зато потом даже соседи стали называть меня «партизаном».

PS. Когда прочитала этот рассказ моя четвероклассница внучка, она высказала свое мнение:

— Деда, а я знаю почему нас не победили немцы в войне. Вот посадили бы их мальчика вот так в сарай, он бы просидел всю ночь в соплях. А наш дырку нашел и вылез. Я бы тоже не сидела просто так. Я бы тоже вылезла.

Я совсем не ожидал такой логики у нашего ребенка!

ЭХ! КИНДЕР, КИНДЕР!

Наше село протянулось вдоль речки Псёл, за которой сразу начинались леса. В годы Великой Отечественной Войны там находились партизанские отряды. На окраине села, а иногда и на улицах часто по ночам вспыхивали перестрелки между партизанами и немцами.

В каждой хате тогда чутко прислушивались к этой трескотне и, когда дело доходило до разрывов мин или гранат, многие прятались в погреба. Поди, знай, где рванет. Было уже, что попадало и по хатам.

Так и в этот раз, когда разрывы стали чаще и ближе к нашей улице, мы быстро собрались и побежали к соседке справа. Там жила сестра бабы Кати Степанида, у которой в саду был каменный погреб. Прибежали, а там уже все семейство Степаниды и еще кто-то из соседей. Все внизу, а Степанида в щель дверную поглядывает, как там и что.

На этот раз партизаны здорово на немцев надавили. Большую часть их гарнизона они перестреляли, а остальные немцы по большаку убежали в сторону города. Ходят партизаны по селу, оружие собирают да зовут всех на улицы. Освободили же! Хотели и мы пойти, да Степанида сказала:

— Диты хай сыдять со старымы, а молодые нехай еды, воды прынысють и вещи потеплей. Та швыдче! Одна нога там, а друга тут!

А ближе к полудню ударили немцы из танков и минометов да на бронетранспортерах как вскочили в село, так и стали партизаны из села убегать.

Бой идет, кругом стрельба, взрывы и крики, то наши, то немецкие, а мы сидим в погребе и ждем, когда все это кончится. Слышим, как проехал танк, как по улице бегут и стреляют. А Степанида на три ступеньки от двери вниз стоит и меня за руку держит.

Вот она как-то напряглась, поставила меня перед собой и двумя руками у пояса держит. Вдруг дверь погреба распахнулась, и в проеме двери я увидел немца с гранатой в руке. А Степанида подняла меня, тычет ему и кричит:

— Киндер! Киндер! Киндер!

Немец развернулся, что-то прокричал и убежал дальше.

У Степаниды подкосились ноги, и она по стенке сползла на пол, а женщины — кто стал голосить, а кто успокаивать начал. Потом, когда стрельба окончилась, все стали расходиться по хатам.

Пришли мы к себе, а напротив хата горит. Соседи с их стороны тушат, а мы боимся к ним бежать, так как улицы еще простреливаются. А наш дед Павло как сидел в хате, так и сидит. Он был почти глухой и уходить при обстрелах отказывался.

— На все воля божья! — говорил он.

Так мы и жили.

Когда немцы начали отступать, а фронт настолько приблизился, что снаряды долетали до села, мы снова стали прятаться в погребе. И вот раз сидим так у Степаниды в погребе, а кругом все взрывается и трещит.

Потом поутихло вроде. Затем топот и крики. Кто, где? Ничего не понять! Все головы задрали вверх и прислушиваются. Вдруг Степанида схватила меня под мышки и когда дверь открылась, сунула меня вперед и как закричит:

— Киндер! Киндер! Киндер!

А парень стоит перед ней и хохочт.

— А ну, Киндеры, вылезайте! Хватит в погребе сидеть! Свои пришли!

Тут еще трое солдат подошло, и все в советской форме!

— Ой, сыночки! Родненькие вы наши! Та чи надолго вы до нас? — спросила их Степанида.

— Та вы шо, тетя? Гляньте, какая сила прет! Так что — только вперед!

А по улице сплошной колонной грохотали наши танки с солдатами на броне. Все улыбаются, руками машут. Тут уже почти все наши вылезли из погреба и стали радостно кричать и махать им руками.

Фронт ушел громыхать дальше, а у нас началась мирная жизнь. Старшие что-то ремонтировали, строили, сажали в огородах, а ребятня бегала по улицам, куда хотела. Особенно интересно было бегать за село. Там в блиндажах и окопах чего только не было. Находили винтовки, автоматы, патроны разные и даже гранаты. Но все это больше находили старшие ребята. А таким, как я, доставались только капсюля, патроны и каски.

У каждого из нас был тайник, где мы прятали свое богатство. Мой тайник был в сарае. Однажды моя мама нашла за мешками в сенях патроны и полкаски капсюлей. на меня так выпорола, что я решил в хату больше ничего такого не носить.

Кое-что у кого-то взрывалось, кого-то покалечило, кого-то из ребят и убило. По неосторожности, наверно, это у них было! Так прошла осень и зима, а потом началась весна.

Из ребят 14-17-ти лет организовали отряд, которым командовал выздоравливающий после ранения сержант-сапер Трошкин Сергей. Он обучал ребят, как находить мины и обезвреживать, рассказывал им об опасностях, которые подстерегают сапера на его опасном пути. Ведь скоро посевная, а как пахать, когда кругом мины. Вот и готовил свой отряд сержант, чтобы вовремя начали пахать и сеять. В этот отряд входил и мой брат Сашко. Ребята обучались каждый день с утра до вечера.

И вот они первый раз вышли на свое поле. Вначале им было страшновато, и дело двигалось медленно, но потом все освоились. Сашко очень гордился своей взрослой работой. А как же! Его хвалили, так как он больше всех обезвредил мин и лучше всех понимал их секреты. Да я готов был саперную лопатку за ним носить, но туда никого кроме саперов не пускали.

А мины, которые они насобирают за день, свозили в овраг и подрывали. Женщины же в селе в тот момент замирали и крестились со словами:

— Господи, спаси и сохрани!

В тот черный день я дома был, когда пополудни раздался сильный взрыв. Я туда побежал, но нас, пацанов, сразу отогнали. Слышно только было плач женщин и чьи-то крики: — Кольку и Ваську убило! — и еще что-то про Сашку.

Как потом оказалось, Колька и Васька нашли большую и непонятную мину. Они позвали Сашку, чтобы он помог разобраться. А пока он шел, ребята решили сами ее обкопать. Но у них не было лопатки, и они попросили ребят из соседней пары поднести. А те не пошли, а размахнулись, бросили ее и крикнули: — На! Лови-и-и!

Лопатка летела, вращалась и приближалась к ребятам. Те отскочили в стороны, а она штыком ударила по мине и …взрыв. Тут и Сашко подошел.

Поубивало всех, кто был рядом.

Когда тело Сашка привезли к нашей хате на телеге, все со страхом медленно начали подходить к ней. Баба Катя повисла на руках у соседок и кричит, женщины плачут. Ужас какой-то!

Я тоже подошел, глянул и не узнал Сашку. Да его там и не было.

Там лежало полтуловища от живота, ноги и еще что-то отдельно и все это в крови, и телега тоже была в крови. И подумал я:

«Ну, как это можно так миной разорвать человека? Ну, ходят, вон сколько, кто без руки, кто без ноги, а чтобы вот так разорвать на части. Ужас какой-то! И как его хоронить будут раз тут все по частям?»

Всматривался, всматривался во все это, но так Сашку и не узнал. И тогда у меня что-то сжалось в горле, и я заплакал.

Схоронили мы Сашку, и наша баба Катя стала на глазах гаснуть. Она согнулась, почти ни с кем не говорила и глаза у нее какие-то неживые стали. Все говорили, что умрет она скоро. Да так оно, наверно, и было бы.

Но в конце лета приехал домой ее крестник, сын Степаниды Василий, после госпиталя на излечение. Он ушел в первый день войны, и с тех пор так ни одной весточки от него и не приходило. И вот приехал. Тогда-то баба Катя, глядя на него, и ожила.

Ходит около него все время, руками его трогает да всхлипывает. Да и Василий каждый день свою «хрещену» проведывал. А когда Степанида приходила, они сядут, поговорят, поговорят, а потом плачут. Одна Сашка вспоминает, а вторая — что сын живой явился, уцелел на этой войне. А ведь он и мне каким-то там братом приходился.

Вскоре и Новый 1945 год наступил! А когда Василий как-то после комиссии пришел и сказал, что его списали вчистую, то нашей радости не было конца. И баба Катя стала похожа почти на ту, что была раньше.

Василия назначили военруком в нашем селе. Он должен был заниматься призывниками и другими заботами. Василий с ребятами часто ходил на берег Псла. И глядя на окопы и блиндажи, как-то рассказал, за что он получил медали и орден.

А служил он в полковой разведке. Как-то раз, когда они тащили пленного немца через нейтральную полосу, вдруг вспыхнула ракета. Василий сразу накрыл своим телом немца и замер.

Несколько раз над ними проносились трассирующие очереди. И одна все-таки зацепила моего брата. Аж две пули попали в него! Он нам показывал куда.

Одна попала сбоку по центру задницы, а другая пониже и левее. Но наши солдаты с передовой помогли пулеметным огнем и всех вытащили. За это ему дали орден. И тогда кто-то спросил:

— И шо? За простреленную задницу дали орден?

— Нет! Не за это! За то, что немца спасли! Очень уж ценный язык для нас оказался!

— А что значит ценный?

— Так, по его сведениям, сразу полетели наши самолеты и разбомбили аэродром с самолетами и расположение танковой дивизии. Все это пленный на карте показал.

— И что, только вас и наградили?

— Нет, наградили всех, кто был в разведке. Кого орденом, кого медалью.

Вот какой классный у меня брат!

Потом день Победы настал! Все радовались, смеялись и обнимались. Слава богу! Хоть теперь убивать перестали!

Жаль вот только наш Сашко до этого дня не дожил.

ПЕРВЫЙ ГОД ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Весной 1945 года за нами в село приехал отец. До этого он жил и работал в Ташкенте на военном заводе (он был эвакуирован вместе с заводом из Москвы). Так как он был родом из-под Днепропетровска, то мы сначала поехали к его родителям. Жили мы у родственников, у папиной сестры на левом берегу Днепра.

Однажды меня взяли в город, большая часть которого была на правом берегу Днепра. Когда мы подошли к «старому» берегу Днепра, мне объяснили, что до войны вода плескалась у этого места, а сейчас надо спуститься вниз и идти туда, где шумит вода, где сейчас течет Днепр.

А все это из-за того, что когда во время войны взорвали плотину Днепрогэса, вода ушла, и во многих местах показалось дно. И теперь мы шли по бывшему дну реки мимо больших и малых пароходов. Одни стояли на песке, а другие лежали на боку. Раньше это было дно затона — грузоторгового порта, но когда вода ушла, все, что там плавало легло на песок. Ржавые бока и черные глазницы иллюминаторов создавали тоскливое настроение.

Это смотрелось как кладбище великанов, которые погибли мгновенно от какой-то одной беды. Только у настоящих великанов кости белеют, а у этих ржавеют. Мне было их очень жалко. Им бы плавать и плавать по волнам, а они здесь ржавеют.

Мы шли по ровному дну с небольшим уклоном вниз к реке, когда вдруг перед нами появилась бугристая песчаная линия, после которой уклон увеличился.

— А как эта линия образовалась? Вон она тянется дальше и дальше вдоль реки, — спросил я отца.

Он мне объяснил, что когда в Запорожье взорвали плотину первый раз, вода ушла до этой линии, а после второго подрыва она ушла еще дальше вниз. От этого и образовались на песчаном дне эти горбатые линии.

Я посмотрел вдоль реки налево и увидел вдали длинный мост, по которому ехали машины, телеги и маленькими мурашками перемещались люди.

— А почему мы на тот мост не пошли? — спросил я.

— Потому что туда далеко добираться, да и нам нужно в другую сторону.

— Так здесь же мост взорванный, — возразил я и показал на него рукой.

— А мы на лодке переплывем. Так быстрее и интереснее.

А Днепр вот он уже рядом. Волны бегут, плещут, серебрятся на солнце, сшибаются в водоворотах, шумят, а там, где каменные глыбы из воды торчат, наскакивают белыми бурунами и с шумом обтекают. На берегу лежали лодки, и перевозчики зазывали к себе подходивших людей.

Когда мы стали подходить к лодкам, отец взял меня за руку. И тут я увидел, что за тем дальним мостом виднеется еще мост. Он был какой-то странный.

От берега тянулись пролеты-коробки, а посередине два полукруга занырнули в воду. Интересно, как же там ездят? И я спросил об этом отца.

— А-а-а! Это железнодорожный мост. Горбатый. Это что бы немцы не смогли по нему ездить, наши саперы при отступлении его взорвали.

— И что? Он так и будет горбами в воде лежать и ржаветь? — спросил я.

«Ну, и дела, — подумал я, — по мосту не проехать, а по воде тоже не проплыть».

— Нет, — объяснил отец, — горбы поднимут, мост отремонтируют,

и побегут по нему поезда. А когда в Запорожье плотину восстановят, тогда вода вернется сюда и поднимет кораблики.

— Вот здорово! Посмотреть бы, как эти кораблики будут всплывать! — воскликнул я.

Отец подхватил меня под мышки, зашел на лодку, и мы уселись рядом с перевозчиком. Вода плескалась рядом у борта.

Я опустил руку в воду, но отец сказал: «Не надо, сиди тихо и не дергайся». В это время перевозчик ударил веслами по воде, проговорил «с богом» и начал грести к другому берегу.

Я смотрел на воду, на реку, на берега, как вдали то появлялись мосты, то исчезали. Потому что лодка иногда поворачивалась то в одну, то в другую сторону или плыла прямо к берегу.

Было интересно и немного страшно. Особенно страшно было, когда проплывали мимо торчащих из воды камней. Ведь течение реки было быстрое, а в лодке сидело много людей. Да, трудно, конечно, перевозить столько людей сразу. Я сидел почти рядом с перевозчиком и видел, как он сильными гребками старался удержать лодку подальше от камней.

Потом мы вышли на берег, ходили по магазинам, по базару и еще куда-то, но на лодке было намного интереснее.

А вскоре мы на поезде поехали в Москву, а затем в Ташкент. Ехали очень долго, дней пять или шесть. В Ташкенте мне все понравилось. И особенно то, что на улице вдоль арыков росли громадные ореховые деревья. Там же росло много других деревьев, особенно шелковицы, местами попадались вишни и абрикосы. Это был просто рай против тех мест, где я жил в оккупации.

Да, тут не заголодаешь!

МОЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

Осенью 1946 года я пошел в первый класс. В школу мама меня только один раз привела, когда записывала, а потом туда я сам ходил. Да это же недалеко. Надо было только 3 улицы пройти. На одной из них был летний кинотеатр имени Героя Советского Союза Сабира Рахимова. Затем через базар, через трамвайные пути перейти на другую сторону дороги, а там еще немного вдоль шоссейной дороги, и я уже в школе.

В нашем классе почти треть мальчиков были узбеки. Рядом была узбекская школа, но некоторые узбеки пришли учиться в русскую. Так им было легче учить русский язык, а нам узбекский. Я очень удивился, что их буквы в основном были, как наши, и мне удобно было читать и писать по-узбекски. Я уже многие узбекские слова знал и немного разговаривал.

Рядом со мной сидел узбек Эркин. Мы с ним подружились. Я часто ходил к ним домой, и мы вместе делали уроки и обедали. У них был большой виноградник и сад. Отец Эркина работал стоматологом, и поэтому у его сына были все книги, а у меня только азбука. Но я ее раньше знал. Мне отец до школы все буквы показал и научил читать.

У нас дома была книга «Робинзон Крузо», и я начал ее читать до школы. Сначала трудно было, так как буквы там были намного меньше, чем в Букваре. Да и книга-то была на украинском языке. Ее отец почему-то возил с собой, наверное, как память об Украине.

Он рассказал мне о различии алфавита в языках, и я прочитал эту книгу полностью, когда учился во втором классе. Но и потом я еще не раз перечитывал разные моменты. Интересно же там все было!

Когда я учился в третьем классе, старшие ребята взяли меня в поход на Японские горы.

Я даже не представляю, как было бы скучно летом, если бы возле нас не текла речка Басу. Чем бы мы ни занимались, но в свободное время сразу бежали на речку. Прыгнешь в воду и несёшься с потоком, а берега крутые, и как только появится возможность, выскакиваешь и ныряешь-падаешь в горячий песок, вернее, в пыль на дороге или на берегу.

А все потому, что вода с гор еще не нагрелась и была холодная, долго в ней не поплаваешь. Отогреемся, побегаем и снова наперегонки в воду. Позже, когда бывал в Крыму в конце апреля — начале мая, почти в таком же темпе купался и выскакивал из моря.

ЯПОНСКИЕ ГОРЫ

После войны с немцами мы жили в Ташкенте. Там я и в школу пошел. Школа наша находилась в районе большого старого парка, за которым начинались яблоневые сады, а потом было большое поле. Так вот там далеко за полем и были Японские горы.

После школы или просто с уроков туда часто убегали ребята. Правда, малявок из 1—2 -го классов туда не брали. Поэтому я очень радовался, когда перешел в 3-й класс! А как же! Теперь я смогу со всеми ходить на Японские горы! Сразу же после первых уроков в сентябре туда шли почти все мальчишки из нашего класса.

Шли мы вперемешку со старшеклассниками из 4 и 5 классов и с интересом слушали о том, как они там веселились прошедшей весной. По тому, как мальчишки с веселыми криками, бросая на землю портфели, побежали, я понял, что мы уже дошли туда, где горы. Правда, гор я еще не видел, а видел только, как многие из бежавших впереди ребят прыгали куда-то вниз и исчезали. Я добежал до того места и остановился.

Предо мной лежала глубокая впадина. Она уходила сразу от моих ног сначала круто вниз, потом поположе, а затем далеко вперед и в стороны. Ребята прыгали на песчаный склон и весело катились дальше. Некоторые быстро перебирая ногами, спускались вниз вместе со скользящей или скатывающейся кучей песка.

Я отошел шагов на пять-шесть назад, разбежался и прыгнул. Ноги воткнулись в песок почти до колен, перекувыркнувшись через голову, я покатился дальше. Песок был здесь как живой. Местами он струился или отваливался пластами и перетекал вместе со мной. Иногда я вставал, но почти сразу падал. Не получалось у меня перебирать ногами, как у других. Но все равно было очень здорово, и я как все кричал и хохотал.

Так мы все оруще-кричащей веселой толпой скатились вниз и пошли влево по дну котлована, отряхиваясь от песка, который сыпался даже с ушей. Впереди я увидел людей, которые что-то носили, некоторые набрасывали лопатами песок в тележки, а другие отвозили их по деревянным настилам дальше. Туда, где виднелись постройки, в которых делали кирпичи.

Я и раньше слышал, что где-то там, в японских горах есть кирпичный завод, но никак не ожидал, что он будет вот здесь. Почти рядом. Пока мы шумно галдящей толпой подходили к месту работ, там уже собралась небольшая кучка людей.

Они ждали нас. Когда мы подошли ближе, я увидел, что лица у них были не такие, как у нас. И не такие, как у узбеков. А глаза у них были узкие-узкие, как две щелочки. Я сначала думал, что это оттого, что они смеются. Но потом решил, что не могут же они все одновременно смеяться. Да они просто всегда были такие!

Это были японцы. Военнопленные. Они здесь работали на кирпичном заводе. И хоть они и воевали против нас, но почему-то радовались нашему приходу. К некоторым из них наши ребята подбегали, как к старым знакомым. Они о чем-то говорили, размахивали руками, смеялись.

Я не знал здесь никого и просто так стоял и смотрел по сторонам. Хотя мне тоже хотелось с кем-нибудь поговорить, так как ребята рассказывали, что им здесь всегда что-то дарят. То ножичек деревянный, то каких-то человечков или зверей из дерева, но чаще из глины.

А ребята тогда угощали «своих япошек» яблоками. Вот почему, когда шли сюда через сады, мы набивали яблоками полные карманы.

Неожиданно ко мне подошел японец. Он что-то лопотал на своем языке и, часто кивая головой, улыбался. Я тоже заулыбался в ответ, но ничего не говорил. Что говорить, если он меня не поймет? А он подошел еще ближе, правой рукой погладил меня по голове и опять что-то заговорил быстро- быстро.

Он говорил, говорил и заглядывал мне в глаза, часто отводя левую руку в сторону ладошкой вниз, а потом прижимая эту руку к груди. И так несколько раз. И вдруг я понял, что у него тоже где-то там, в Японии, есть такой же, как я пацан. Я понимающе улыбнулся и кивнул головой, глядя на него, а он слегка прижал мою голову к груди.

И тут я вспомнил про яблоки, быстро достал их из кармана и отдал их японцу. Он радостно что-то залопотал. Я увидел, как у него заблестели глаза. Затем он достал из своего кармана две фигурки глиняных дракончиков и вложил их в мои руки, что-то взволнованно рассказывая. \\\\\\\\\\\\помолчал немного, а потом сказал еще что-то, поклонился мне несколько раз и отошел в сторону, потирая глаза.

А я взял своих дракончиков за хвосты, зашипел сквозь зубы и начал ими вращать вокруг себя и над головой. Затем оглянулся по сторонам и увидел, что почти все ребята заняты разговорами и обменом подарками. Я пошел в сторону завода.

Мимо по доскам звонко тарахтели пустые или, глухо хлопая досками настила, загруженные песком тележки. Их катили японцы. Им было тяжело, они были потные, но все равно они улыбались мне и что-то весело кричали моему японцу, который в двух-трех шагах шел сзади.

Впереди метрах в пятидесяти я увидел вышку. Там должен был быть наш часовой, но его не было видно. Наверное, он отдыхал где-то. Потом ребята собрались возле одной крутой горки. Там мы лазали, прыгали, кувыркались еще какое-то время, когда раздался звон. Это звенел подвешенный рельс, по которому били железной трубой.

Наши японцы сразу оглянулись в ту сторону и начали с нами прощаться. Из всего, что они говорили, я понял, что нас приглашали приходить еще.

И как только мы начали уходить, «мой японец» догнал меня, взял рукой за плечо, и, несколько раз прикладывая к своей груди другую руку, взволнованно проговорил: «Мияго! Мияго! Мияго!», а потом коснулся этой рукой моей груди, пытливо-взволнованно вглядывался в мои глаза. Я понял, что он говорит, как его зовут, и хочет узнать, как зовут меня.

Ви-тя! Ви-тя! Ви-тя! — прокричал я, трижды прикладывая руку к своей груди, а когда показал на него рукой, сказал: «Мияго!». А он, показывая на меня рукой, повторил: «Вить! Вить!». Затем Мияго быстро шагнул ко мне, сжал руками мои плечи и радостно засмеялся. Потом он повернулся и быстро пошел к своим. А я побежал догонять ребят, которые с криками и хохотом бежали к нашему склону.

Вот там я и понял, что такое живой песок. Я лезу вверх, а он вместе со мной спускается вниз. Я вверх, а он вниз. Вначале мне было смешно. Но потом я устал. И не от смеха, а от этой борьбы со склоном. Да, трудно подниматься по песчаному склону! Те ребята, которые были здесь раньше, знали, где и как можно было лезть наверх. Где просто идти, а где перебирать руками и ногами.

Наконец я забрался наверх и оглянулся. Наши японцы стояли внизу и махали нам руками. Отсюда трудно было увидеть, где среди них стоял мой Мияго. Мы им тоже помахали, покричали, а потом забрали свои портфели и пошли домой. Так закончился мой первый поход на Японские горы.

ЭХ! ДЕТСТВО! ДЕТСТВО!

В третьем классе я решился прыгнуть на ходу из трамвая. Наша школа была как раз посередине между остановками. Многие ребята ездили трамваем и прыгали с него напротив школы. А чем я хуже их? Что я, рыжий? И прыгнул.

В первый раз пробежал метра четыре-пять и упал, так как не успевал ногами перебирать. А потом наловчился не падать. Правда, были у некоторых ребят и несчастные случаи. Родители просили сделать остановку напротив школы — не сделали. И мы продолжали прыгать с трамвая, несмотря на запреты родителей.

В те времена ребята часто играли в войну. На пустырях вдоль улиц мы строили блиндажи, шалаши, окопчики. Были свои командиры и солдаты, и мы часто воевали улица на улицу. И не важно, что многие учились в одной школе, а иногда и в одном классе.

Теперь мы враги и на нашей улице лучше не попадайся. Здесь было все по-серьезному: и кулачные бои и обстрел камнями-галькою. Были и победители, и побежденные.

Бывало, наша улица гонит другую, бьет всех, и побежденные разбегаются по домам, а потом оттуда выскакивают ребята (братья, соседи) постарше и тогда наших начинают бить и гнать. Иногда встревали в эти разборки даже наши родители. Вот только потом наступало перемирие. Но ненадолго.

Часто такие схватки кончались ушибами, травмами и синяками. У меня и сейчас на левой стороне головы ямочная неровность: попал тогда кто-то галькой по голове, и я долго в больнице лечился у хирургов. Но я тоже кое-кому попадал. И не раз!

И что интересно: «воевали» красные с синими, желтыми или зелеными, а немцами никто не хотел быть. Немец был врагом для всех! Цвет по жеребьевке выбирали наши командиры. Удачей считалось, кому красный цвет попадал или желтый. «Воевали» мы в основном летом, да и то не всегда, так как много времени занимала школа.

Иногда споры между ребятами переходили в драки. У узбеков был национальный прием: удар головой в лицо. Но, бывало, пока он сгруппируется и прыгнет, можно увернуться или подставить руку, а другой рукой нанести удар снизу по сопатке — и все. Нос в крови — и драка закончена. Но это было не часто и быстро забывалось.

Школа школою, игры играми, но надо было помогать родителям весной и летом на огороде.

Завод, где работал отец, был построен осенью 1941 года на пустыре возле города. Там, где в соответствии с планом должен быть цех, подготовили площадку и, как только поезда привозили станки, их ставили на дощатые подложки. Затем проложили электрокабели, и рабочие начали работать на станках. А по краю площадки залили фундамент, и строители начали класть кирпич. Стены быстро росли, и к зиме уже над станками и рабочими была крыша. Как рассказывал отец, осень была теплой, за все время дождь был всего два раза. В общем, это не Россия, да и не Украина!

Там же рядом с заводскими корпусами давали земельные наделы с поливной водой. Многие работники разводили огороды и сажали-сеяли огурцы, помидоры, другие овощи и маш. Я почему-то запомнил это растение, в зеленых метелках которого созревали круглые зерна величиной чуть крупнее риса. Из маша моя мама чего только не готовила, но запомнилась вкусная каша, да и сырым мы его часто ели как зеленый горошек.

А так как работа на заводе была всегда авральная, война все-таки, то многие работники ночевали там из-за срочности работы. И когда у них появлялись перерывы или минуты отдыха, то работники бежали на свои участки и обрабатывали их: сажали, пололи, поливали. Уже и война кончилась, а все равно без огорода было трудно. Очень они выручали всех. Когда мы приехали в Ташкент, я с мамой часто бывал на огороде.

Но посадка и прополка была там не главное. Главное в огороде — это полив. На всех участках была система арыков (канав). Вода в главном арыке была всегда, и в определенное время ее пускали на наши участки.

Вот тогда и надо было проследить, чтобы кто-нибудь не перекрыл нам воду и не пустил на другой участок, и главное про свой огород не забыть. Тогда и бегал я с кетменем*** по участкам. А прозеваешь или кто-то схитрит и к себе лишнее время поливки добавит за наш счет, то все в огороде может засохнуть. Жара здесь днем выжигала все. За воду иногда дрались с нарушителями очередности полива. Я тогда часто выручал отца в огороде, он мне доверял полив.

Все дружили и помогали друг-другу, ведь они работали на заводе. Иногда меня просили, и я присматривал за поливом на соседних участках. А потом пешком шел домой почти шесть километров.

Мне было уже 10 лет, и я часто сам ходил в огород, если мама была занята другими делами: очереди за хлебом-чуреком-лепешками, за крупой, за хлопковым маслом (из семечек хлопка), что-то достать для поросенка. Везде были очереди, шум, гам, перебранка. Я ей помогал в очередях стоять, а когда родилась сестренка Нина, то маме вообще было не до огорода, и я тогда бегал в магазины за продуктами и в огород.

*** Кетмень — это как бы большая тяпка, только на конце ее был круглый (диаметром 40—50 сантиметров) металлический диск. Одним концом он насаживался на палку, а другим заостренным копали землю. Кетменем копать было намного удобнее, чем лопатой.

Но как только появлялось у меня свободное время я бежал на улицу. А там ребята играли в разные игры.

Из узбекских игр запомнилась игра в кости и ляндрочку. Игральные кости у меня были, но я в них редко играл, так как эта игра больше для взрослых ребят и часто под интерес, а вот в ляндрочку я играл с удовольствием.

Лянга или ляндрочка — это кусочек шерсти овцы, барана или козы, прикрепленный к плоскому свинцовому грузику. Лучше всего были лянги из козьих шкур с особенно длинным ворсом. Если к ним был правильно пришит свинец, то они, подлетев вверх, парили, как маленькие парашюты. Ляндрочку отбивали внешней стороной ступни и внутренней и вперед, и назад, и с ноги на ногу перекидывали.

У мастеров игры лянга могла часами взлетать, не опускаясь на землю, умело подбиваемая то ребром ботинка, то носком, то пяткой, то подошвой. Или стоя на одной ноге, или в прыжке, а то и двумя ногами сразу. Исполнялись бесчисленные обязательные комбинации по договору. Но это уже были соревнования взрослых ребят, которые проделывали почти цирковые трюки.

Я, конечно, тоже играл в ляндрочку, и, хотя диапазон приемов у меня был меньший, но бить парой и в прыжке правой ногой из-под левой я умел. Очень азартная игра. С непривычки потом очень болят мышцы ног, спины и межножья. А всего-то в этой игре — ляндрочка не должна упасть на землю.

Да, еще интересная была игра «на землю» ножичком. Почти у каждого пацана был складной ножичек. Чертится круг и ножом делится пополам. Каждый стоит на своей половине. По жребию выигравший право первого броска метает нож на землю и по земле чертится разделительная полоса. Часть земли «отвоёвана», еще бросок, и так до первой ошибки с ножом, и право бросать нож переходит другому игроку. И так до тех пор пока кто-то не заберет всю землю соперника.

Играли мы еще в ловитки, жмурки, в куликашки, в казаков- разбойников, в слона и в другие игры.

А еще весной, когда ветры дуют, мы запускали воздушных змеев. На папиросную бумагу клеили плоские камышовые полоски для каркаса змея. Затем катушка ниток №10 и змей в воздухе. Запускались в небо самые разные виды змей, и они часами плясали в небесах на радость ребятне.

Лето в Ташкенте было намного теплее, чем на Украине или в России и, намного, интереснее. Зимой здесь можно было на босу ногу в галошах бегать, а летом столько разных ягод и фруктов поспевало, что только успевай собирать. У эвакуированных в Ташкент своих садов не было, поэтому для их детей начинался период охоты на разные ягоды и фрукты. Так, например, вишню, черешню и мелкие абрикосы мы собирали коробочкой.

В длинной камышинке-тростинке вверху от узла до узла делали продольные надрезы на полоски шириной до сантиметра, затем посередине делали распор между полосками на 5—7 сантиметров и получали длинную коробочку. И вот, например, над забором гордо раскинула свои ветки вишня, наверху которой темнеют самые спелые ягоды.

В верхнюю часть коробочки заходят 2—3 вишенки — дерг и они падают в нижнюю часть. Это так интересно. Яблоки, груши и крупные абрикосы мы добывали в садах.

Но вот пришла осень и созрел орех. Ореховые деревья бесхозно росли на улице вдоль арыков или просто на улицах, и мы собирали орехи под деревьями, где сбивали палками или лезли на дерево и трясли ветки. Так как орехи были у всех, то с ними начинались игры.

А играть было просто: кидает игрок орех на землю перед собой, а соперник своим орехом должен в него попасть. Попал — забрал орех. Промахнулся — тогда первый игрок старается своим орехом попасть в чужой. Играли один на один. Два на два. Кидали по одному или по два ореха. Было много вариантов этой игры. Кто был метким и ловким, тот всегда был с полным карманом орехов.

Особенный восторг вызывало обилие тутовых деревьев на улицах и в садах. Узбеки разводили тутового шелкопряда и сдавали коконы на фабрику. За них хорошо платили, а ребятня наслаждалась спелыми ягодами. Почти все тогда ходили с черными языками и пальцами. И так все лето, что-нибудь да поспевало.

А еще было главное летнее развлечение — это купание в реке Басу. Мы жили на улице Водопадной, которая упиралась в берег Басу. Вода была холодная, так как речка быстро текла с гор и не успевала нагреться. Через Басу был мост, по которому ездили трамваи и машины. Многие мальчишки прыгали с моста. Я тоже прыгал с моста, когда перешел в четвертый класс!

Но это были дневные развлечения, а вот вечером были другие. Каждый раз, когда в летнем кинотеатре шел приключенческий фильм или про войну (типа «подвиг разведчика»), возле него толпились мальчишки разных возрастов. Мои родители редко ходили в кино, и поэтому приходилось как-то самому решать этот вопрос. Было два варианта.

Первый — у входа создается толпа, люди с билетами проходят с трудом и, в конце концов, билетёра с толпой заталкивают внутрь. Крик, шум, гам. Прибегают помощники и выталкивают всех за пределы входа, пацанов разгоняют. Все. Порядок, но несколько пацанов проскочило и растворилась внутри кинотеатра.

Второй — забор в кинотеатре немного выше двух метров. Вы видели, как тигры или львы ходят по периметру ограды в зоопарке. Вот так ходили и пацаны вокруг кинотеатра. Там много было таких, которые хотят, но боятся или не могут, а вот те, которые, несмотря ни на что хотят, пытаются перелезть через забор.

Удобный момент, когда идет киножурнал, тогда много музыки, мелькания и световых бликов. У меня рост был мал. Я тогда договаривался с кем-нибудь из ребят, и он меня на плечах поднимал до верха забора. Я осматривал ситуацию внутри. Как только начинали запускать опоздавших зрителей, я перекатывался через забор и падал вниз, затем быстро перебегал дорожку и забегал в ряды со зрителями.

Большинство зрителей смотрели на меня с пониманием и улыбались. Наверное, свое детство вспоминали. Я быстро пробегал вдоль ряда, стараясь не наступать на ноги, и спешил сесть подальше между взрослыми. Кино уже идет. Иногда в это время вдоль рядов шел помощник билетера и всматривался в ряды сидящих. Тогда я прижимался к сидящим как родной. А соседи приняли правила игры и не выдавали. Все смотрят кино. Стражник прошел дальше, вглядываясь в ряды зрителей.

Бывало, что некоторые зрители возмущались, тогда однозначно вечер был испорчен: поймали-выгнали. Зато какое удовольствие получал я от просмотра кино и завистливых взглядов сверстников, которым не повезло в этот вечер. Я приходил домой, а родители уже спали или засыпали.

— Ты чего так поздно пришел? Я ж сколько раз тебе говорил, чтоб к десяти дома был! — проговаривал сердито отец.

— Да Колька рассказывал, как его старший брат в разведке воевал. Так интересно было, что не заметил, как время пролетело.

— Смотри, вот влетит тебе пара ремней, так будешь замечать.

— Я понял, я больше не буду, — проговаривал я и тихо убегал на кухню.

Прошло много лет, а я и сейчас помню, что кинотеатр назывался именем Героя Советского Союза Сабира Рахимова. Узбека по национальности.

В общем, росли не скучали.

ПРЫЖОК С МОСТА

В метрах четырех-пяти ниже меня шумным потоком летела серая лента воды. Местами она закручивалась небольшими водоворотами, а налетев на опору моста, закипала белыми бурунами и разлеталась холодными брызгами. Если долго смотреть на все это, то может закружиться голова. А я уже был на грани этого, потому что давно стоял за перилами на краю моста, но все никак не мог решиться прыгнуть в этот поток.

В двух метрах от меня топтался мой друг Гарик. Он пытался сделать шаг к краю моста, но, зашатавшись, быстро возвращался назад и хватался руками за перила. Это повторялось несколько раз. Никто из нас не мог решиться на прыжок в воду. Страшно было!

До этого мы часто видели, как взрослые ребята прыгали, а самые смелые даже ныряли с моста вниз головой. Мы им завидовали, но сами никак не решались. Как-то раз мы зашли на мост, когда они прыгали. Со словами, «а ну, малявки, быстро отсюда, не доросли еще», они нас оттуда согнали.